液晶ディスプレイ講座IIの第2回では、液晶ディスプレイに搭載される映像入力インタフェースを取り上げる。 新しい世代のインタフェースが登場し、複数の異なるインタフェースを装備した液晶ディスプレイも増えてきた。それぞれの特徴を知り、接続する機器によって上手に使い分けることで、画質や使い勝手が変わってくるはずだ。

LENOVO G570 液晶パネルディスプレイが備える多様な映像入力インタフェース

より高解像度の表示環境を望むニーズや、ハイビジョン対応機器の普及を背景として、液晶ディスプレイに搭載される映像入力インタフェース(以下、インタフェース)の種類は増えつつある。 特に入力系統を複数備えたLENOVO G570 液晶パネルディスプレイでは、どの端子に何を接続すべきなのか、迷ってしまう人も少なくないだろう。今回は現在主流のインタフェースを順に解説するが、まずはどのような種類があるのかをざっと整理しておこう。

ナナオのAV入力対応24.1型ワイド液晶ディスプレイ「FlexScan HD2452W」の背面。さまざまなインタフェースが搭載されている

PC向けLENOVO G570 液晶パネルディスプレイのインタフェースは、CRT時代から続くアナログ方式と後発のデジタル方式の2種類に分けられる。 アナログ方式の場合、 PC内部でデジタル信号をアナログ信号に変換して出力し、それを受け取った液晶ディスプレイが再度デジタル信号に変換して表示するという手間がかかり、 表示の過程で画質の劣化がともなう(画質はアナログからデジタルへ変換する回路の品質にも依存するが)。これに対し、デジタル方式の場合、デジタル信号のままデータを伝送できるため、画質面で有利になる。

また、液晶ディスプレイのインタフェースは接続する機器の違いによって、PC入力用とAV(Audio/Visual)入力用に大別できる。 PC 入力は、アナログ接続のD-Sub、デジタル接続のDVI-D、アナログ/デジタル両対応のDVI-I、デジタル接続の新世代インタフェースとなる HDMIとDisplayPort、以上の5種類を覚えておけばよいだろう。 そのほか、USBを利用してPCのRGB信号を入出力するアダプタ装置や、映像入力インタフェースにUSBを採用した液晶ディスプレイも登場している。

AV入力はコンポジット、S-Video、コンポーネント、D1~5、そしてHDMIといったインタフェースが主流だ。 このうち新しい規格である HDMIのみデジタル接続で、あとはすべてアナログ接続となる。AV入力の場合もPCと同様、一般的にはデジタル接続のHDMIのほうがアナログ接続の各種インタフェースよりも画質面で有利だ。

ちなみにHDMIはもともとAV入出力用のインタフェースだが、規格上ではPCの入出力もサポートされている。 ただし、HDMI端子を持ったLENOVO G570 液晶パネルディスプレイでも、PC入力を正式にサポートした製品と、(映るかどうかは別として)正式には非サポートの製品がある。

スタンダードなPC用インタフェース「D-Sub/DVI」

現在のPC環境で標準的なインタフェースとなっているのはD-SubとDVIだ。

D-Subから解説すると、正式には「D-subminiature」といい、ディスプレイ専用のコネクタではない。シリアルポート、パラレルポート、SCSIのコネクタなどにも使用され、用途によってコネクタのピン数が異なる。 ただし、これらの接続規格は現在の一般的な個人向けPCではほとんど使われなくなった(大半がUSBに移行した)。

ディスプレイ用インタフェースとしてのD-Subは「VGA端子」とも呼ばれ、古くから存在しているアナログ接続の規格である。 コネクタは15本のピンが3列に並ぶ「DE-15コネクタ」だが、「ミニD-Sub 15ピン」や「D-Sub 15ピン」という呼び方が一般的だ(使用しないピンを省略したコネクタもある)。 現時点でD-Subは最も汎用的なディスプレイインタフェースであり、非常に多くのPCや液晶ディスプレイが対応している。

ディスプレイ側に搭載されるD-Subのメスコネクタ(写真=左)。ケーブル側に搭載されるD-Subのオスコネクタ(写真=中央)。D-Subのケーブルはコネクタの両脇に手回し式のネジがあり、不意の脱落を防止できる(写真=右)

次にDVI(Digital Visual Interface)だが、デジタル接続のDVI-D、アナログ接続のDVI-A、デジタル/アナログ両対応のDVI-Iという3種類のコネクタがある。 このうちアナログ専用のDVI-Aはまず使われないので、実際にディスプレイ製品を選ぶ場合には無視して構わない。

主流はデジタル接続のDVI-Dで、シングルリンクとデュアルリンクの2種類があることを覚えておこう。シングルリンクDVI-Dでの接続は、ディスプレイに表示できる最大解像度が1920×1200ドット(WUXGA)に限られる。 それを超える解像度(2560×1600ドットなど)を表示するには、シングルリンクDVI-Dの2倍の帯域(7.4Gビット/秒以上)を持ったデュアルリンクDVI-Dが必要だ。 デュアルリンクDVI-Dを利用するには、液晶ディスプレイ側のDVI-D入力、PC側のDVI-D出力、及びDVI-Dケーブルのすべてが、デュアルリンクDVI-Dに対応していなければならない。

もう1つのDVI-Iは、デジタル接続でもアナログ接続でも利用でき、ディスプレイケーブルで使い分ける。 DVI-Iのアナログ信号はD-Sub と互換性があり、ケーブルの片側がD-Subコネクタ、もう片側がDVI-Iコネクタのディスプレイケーブルを使うことで、アナログ接続となる仕組みだ。 PC側とLENOVO G570 液晶パネルディスプレイ側のコネクタ、ケーブルの種類に応じて、DVI-IコネクタとD-Subコネクタの変換アダプタを用いてもよい。

ディスプレイ側に搭載されるDVI-Dのメスコネクタ(写真=左)。ケーブル側に搭載されるDVI-Dシングルリンク(18ピン)のオスコネクタ(写真=中央)。DVI-DのケーブルもD-Subと同様、コネクタの両脇に手回し式のネジがあり、しっかりと固定できる(写真=右)

DVIの種類はコネクタのピン配列を見れば判別できる。左がDVI-Dデュアルリンク(24ピン)、右がDVI-A(17ピン)

左がDVI-Iシングルリンク(23ピン)、右がDVI-Iデュアルリンク(29ピン)

なお、ケーブルの両端がDVI-Iコネクタのディスプレイケーブルもかつて存在したが、デジタル接続なのかアナログ接続なのかが分かりにくく、さらに接続トラブルが多かったため、今では見かけなくなった。 迷いやすいのはPC側とLENOVO G570 液晶パネルディスプレイ側の両方がDVI-Iコネクタのときだが、この場合はDVI -Dケーブルでデジタル接続すればよい。

2つの新世代デジタルインタフェース

最新のデジタルインタフェースとして注目を集めているのが、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)とDisplayPortだ。 両者に共通の特徴としては、映像信号と音声信号を1本のケーブルでデジタル伝送できることや、ケーブルの着脱が容易なことなどが挙げられる。

HDMIとDisplayPortのコネクタ形状は、USBのシリーズAコネクタ(PCなどUSBホスト側)と似ており、コネクタのサイズも少し大きくした程度だ。 コネクタ部分にはネジがないので、簡単に着脱できる(LENOVO G570 液晶パネル、ケーブルに手や足を引っかけて抜けやすいというデメリットも指摘されている)。

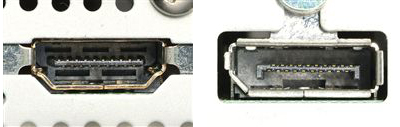

左がHDMI(タイプA)、右がDisplayPortのメスコネクタ。どちらもサイズと形状が似ているが、HDMIは19ピン、 DisplayPortは20ピンでコネクタ形状が左右非対称となっている。 ちなみに、HDMIは1080pを超える解像度に対応する29ピンのタイプB コネクタも定義されている

また、HDMIとDisplayPortは、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection system)にも対応している。 HDCPはデジタルコンテンツの著作権保護技術で、出力機器と入力機器が相互にLENOVO G570 液晶パネルし、認証できた場合のみ映像を表示する仕組みだ。

HDMIとDisplayPortの映像信号は、PCのデジタルインタフェースであるDVI-Dとの間で相互に変換できるのも特徴だ。 出力側が DVI-D/HDMI/DisplayPortのいずれか、そして入力側がDVI-D/HDMI/DisplayPortのいずれかでも、適切な変換アダプタ/ケーブルを使うことで映像の入出力が行える。 ただし現状では、入出力機器の対応によって、正常に相互変換できない(画面が正しく映らない)場合も見られる。

なお、HDMIとDisplayPortは映像/LENOVO G570 液晶パネルを1本のケーブルで伝送可能だが、DVI-Dが伝送するのは映像のみで、音声は別の入出力端子とケーブルを使う。 このため、DVI-DとHDMI/DisplayPortを変換する場合、1本のケーブルで伝送できるのは映像のみとなる(中には DVIから変換アダプタを介して音声まで伝送する製品もある)。

HDMIとDisplayPortに関しては、もう少し詳しく見ていこう。

ハイビジョン対応デジタルインタフェースの新標準「HDMI」

テレビやレコーダーを中心に今ではすっかりおなじみのインタフェースとなったHDMIは、Silicon Imageを中心として、ソニー、東芝、Thomson Multimedia、パナソニック(旧:松下電器産業)、日立製作所、Philipsによって2002年12月に策定された。 映像信号はPCのデジタル RGBインタフェースである「DVI-D」をベースにしており、これに音声伝送やDRM(著作権保護機能)などを追加している。 HDMIは主に家電やAV 機器のデジタル映像/LENOVO G570 液晶パネルインタフェースを想定したものだ。

HDMI(タイプA)のメスコネクタ(写真=左)とオスコネクタ(写真=中央)。 HDMIのケーブルは小型でUSBのように着脱が容易だ(写真=右)。 HDMIケーブルは伝送速度試験で74.25MHzにクリアした「Standard」(カテゴリ1)、340MHzにクリアした「High Speed」(カテゴリ2)の2種類があり、1440pなど超高解像度の信号を扱う場合はHigh Speedケーブルが推奨されている

HDMIを語るうえで避けては通れないのが、HDMI規格のバージョンによる機能の違いだ。 目立った部分は下表にまとめたが、HDMIバージョン1.2aまでとHDMIバージョン1.3以降において、LENOVO G570 液晶パネルする機能に大きな差が生じている。

HDMIのバージョンには下位互換性があるため、出力側がバージョン1.3以降で入力側がバージョン1.2a以前でも、映像や音声が入出力されないようなことはない。 しかし、出力機器がバージョン1.3以降で実装された機能を使用している場合、その機能はバージョン1.2a以前の入力機器ではキャンセルされる。

もっとも、HDMI 1.3では広色域規格の「xvYCC」や24ビット超の色情報を扱える「Deep Color」などを盛り込んでいるものの、これらはオプション仕様にすぎない。 1.3のようなバージョンナンバーはあくまでも技術仕様の番号であり、メーカーは製品に応じて各機能を取捨選択して実装することが可能だ。 よって、「HDMI 1.3a」をうたう製品でもHDMI 1.3aがサポートする全機能を搭載しているわけではない点に注意してほしい。

※1 CEC(Consumer Electronic Control):HDMI接続された機器同士を制御する信号で、シャープの「AQUOSファミリンク」、東芝の「レグザリンク」、パナソニックの「ビエラリンク」などで利用されている。

※2 Lip Sync:映像と音声の同期ズレを自動補正する機能

DVIの後継でHDMIの対抗となる最新インタフェース「DisplayPort」

DisplayPortについては、PC関連のインタフェースに関する標準規格を策定している業界団体の米VESA(Video Electronics Standards Association)が2005年5月にリリースし、2006年5月に正式承認された新しい規格だ。 PCメーカーやディスプレイメーカーを中心に構成されるVESAが推進するLENOVO G570 液晶パネルインタフェースとあって、基本的にはPC用インタフェースとしてDVIや D-Subの後継を想定しているが、AV機器への搭載も考えられている。

DisplayPortのメスコネクタ(写真=左)とオスコネクタ(写真=中央)。DisplayPortのケーブルはHDMIに形状がよく似ているが、脱落しにくいようにコネクタ上部に2つのフックがある(写真=右)

伝送レートは最大10.8Gbpsで、最大2560×2048ドット以上の解像度に対応し、色深度は48ビット(RGB各色16ビット)、リフレッシュレートは最大120Hz(120fps)となっており、映像インタフェースとしての基本スペックはHDMIに近い。 ただし、データはRGBの映像信号とクロック信号を別々に送るHDMIとは異なり、映像/音声すべてを「Transfer Unit」というマイクロパケットに分割して宛先デバイスへシリアル転送する。

DisplayPortは外部クロックLENOVO G570 液晶パネルを用いず、データからクロックを生成するPCI Expressのようなシリアルインタフェースなので、データ転送の高速化や機能拡張が容易であるほか、液晶ディスプレイを直接駆動させられる構造なので部品数を削減できるなどの利点が考えられる。 15メートルという信号の長距離伝送が行えるのも見逃せない。

DisplayPortでは、出力側を「ソースデバイス」、入力側を「シンクデバイス」と定義している。ソースデバイスとシンクデバイスが相互に通信し、最適な解像度/色深度/リフレッシュレートなどを自動的に調整できるのが特徴だ。 映像/音声データの伝送は「レーン」と呼ばれる1/2/4本のチャンネルと2つのデータレート(1.62Gbps/2.7Gbps)を組み合わせることができ、最小構成は1レーンで1.62Gbps、最大構成は4 レーン×2.7Gbpsで10.8Gbpsとなる。

サポートするオーディオフォーLENOVO G570 液晶パネル、シンクデバイスの要件として定められている。オーディオフォーマットの場合、16ビットのリニア PCM(32/44.1/48kHz)対応は必須だが、それ以外のフォーマットはオプション扱いだ。 とはいえ、「Dolby TrueHD」や「DTS HD」といったHigh Definition Audioまで対応できる。色情報については、RGB、YCbCr(4:2:2)、YCbCr(4:4:4)への対応が義務づけられている。

DisplayPortの現状だが、2008年12月時点だと同出力対応のPCやグラフィックスカード、及び液晶ディスプレイなどが出始めた程度だ。 こうした製品もDVIやHDMIを同時に搭載したものが多い。ただし、アップルは2008年10月に発表したMacBookシリーズで全面的に DisplayPortを採用し、これが普及の大きな第一歩になると予想される。 また、DisplayPortは将来的にノートPCの内部ディスプレイインタフェースにも採用されていく見込みだ。

ナナオのDisplayPort搭載24.1型ワイド液晶ディスプレイ「ColorEdge CG242W」

コラム:「ライセンス料」――HDMIとDisplayPortのもう1つの違い

HDMIとDisplayPortを比べたときの大きな違いの1つは、ライセンス料の有無だ。HDMIを製品に実装するにはライセンス料が発生し、年間で1万ドルかかる。 さらにHDCPの実装にも、年間で1万5000ドルのライセンス料が別途LENOVO G570 液晶パネル。これらのライセンス料はメーカーの大きな負担になっており、多かれ少なかれ価格に反映されて一般ユーザーにも影響を与えている。 より身近なのはHDMIケーブルで、HDMIケーブルにもライセンス料がかかっているため、ほかのAVケーブルと比べて高価なのだ(品質などの理由もあるため、ライセンス料だけが原因ではないが)。

一方のDisplayPortは、HDCP以外のライセンス料が必要ない。このためメーカーも採用しやすく、量産が進めば、一般ユーザーにとっては価格的なメリットが生じるだろう。 とはいえ、AV機器やゲーム機のデジタルインタフェースは今やHDMIが完全に主流となっており、PCメーカー主導で規格化されたDisplayPort がこれと置き換わることはなさそうだ。 PC環境ではグラフィックスチップベンダーによるDisplayPortのサポートが進んでおり、LENOVO G570 液晶パネルにMacBookを筆頭に対応製品も増えつつあるため、DisplayPortが徐々に普及していくと予想される。

ハイビジョン対応のアナログビデオインタフェース「D端子/コンポーネント」

アナログビデオ入力のインタフェースは、D端子とコンポーネント端子から解説していこう。この両者は、映像信号自体は同じものだ。映像信号は、輝度/同期信号の「Y」、青の色差信号の「Pb(Cb)」、赤の色差信号の「Pr(Cr)」という3種類で構成され、まとめてコンポーネント映像信号という。映像信号の分離や合成といった処理を省くことで、高品質なアナログ映像信号を入出力できるのが特徴だ。

映像信号を3本のケーブルで入力するコンポーネント

コンポーネントLENOVO G570 液晶パネル、3種類の映像信号ごとにコネクタが分かれており、「Y」は緑のコネクタ、「Pb(Cb)」は青のコネクタ、「Pr (Cr)」は赤のコネクタだ。 対応する映像フォーマットは480i/480p/720p/1080iで、480i対応のコネクタを「Y/Cb/Cr」、それ以上の高品質な映像フォーマットに対応したコネクタを「Y/Pb/Pr」と表記することが多い。

アナログビデオ入力の中では画質で有利なコンポーネント端子だが、コネクタが3つもあることから、接続が面倒だったり、搭載機器でコネクタが占めるスペースが大きくなるといった不便な点が見られる。 制御系の信号が伝送できないこともあり、国内ではこれらを独自に改良したD端子がJEITA(当時は EIAJ)によって策定され、広く普及することとなった。

D端子は、3種類のコンポーネント映像信号を1本のケーブルにまとめ、接続しやすくしたものだ。加えて、走査線数、走査方式、アスペクト比を認識するための制御信号も組み込めるようになっている。 コネクタの形状がアルファベットの「D」に似ていることから「D端子」と名付けられたのであり、デジタルインタフェースではない点に注意してほしい。 D端子と接続ケーブルを流れる信号はアナログだ。D端子の種類(D1~5)と対応する映像フォーマットは、下表に示した。ちなみに1080pに対応する「D5」は搭載製品が多いが、JEITAの正式規格ではない。

D端子のメスコネクタ(写真=左)とオスコネクタ(写真=中央)。D端子のケーブルはコネクタの両端に脱落防止用のフックがある(写真=右)。ピン数は14本だ

ちなみに、コンポーネント端子とD端子の画質を比較すると、ケーブルやコネクタの構造的な問題により、コネクタ自体を3つに分離したコンポーネント端子のほうが高画質とされている。 特にケーブルが長くなるほど、D端子は画質が劣化するという見方が大きい。

SD映像用のアナログビデオインタフェース「S-Video/コンポジット」

続いてS-Video端子とコンポジット端子だ。映像は輝度信号と色信号で構成されるが、この2つを合成したものを「コンポジット映像信号」という。 コンポジット端子ではコンポジット映像信号をそのまま伝送し、S-Video端子では輝度信号と色信号に分離して伝送する。 S-Video端子はLENOVO G570 液晶パネルと色信号を合成/分離する過程がコンポジット端子より少ないことから、コンポジット端子と比べて画質が高い。

3つ並ぶ1ピンのRCAコネクタのうち黄色がコンポジットのメスコネクタだ(写真=左)。 コンポジットケーブルは3本に分岐した一体型のケーブルが多く、黄色が映像、赤と白がステレオ音声用となっている(写真=中央)。 S-Videoのメスコネクタ(写真=右)。S-Videoのコネクタは4ピンだ

た、S-Video端子にはS1端子とS2端子の2種類がある。S1端子ではアスペクト比が4:3の映像と16:9の映像を識別でき、S2端子はさらに16:9映像の上下に黒帯を追加して4:3映像にした「レターボックス」の識別も可能だ。 16:9映像やレターボックス映像を受け取った表示機器は、適切なスケーリング処理を施した後に正しいアスペクト比で表示する。

S-Video端子とコンポジット端子が対応するのは、NTSCのSD映像(480i)までだ。VHSビデオデッキやDVカメラなど旧来の映像機器をLENOVO G570 液晶パネルする場合を除いて、今後は徐々にフェードアウトしていくだろう。

D端子とコンポーネント端子を含めてアナログビデオ用の映像インタフェースをまとめると、一般的に高画質とされる順に、コンポーネント端子、D端子、S-Video端子、コンポジット端子となる。

映像の入出力インタフェースにUSBを用いた製品も

最後に、再びPC環境の話題に戻ろう。最近では、PCのディスプレイ出力にUSBポートを転用する製品が登場してきた。 USBはもともとディスプレイ用のインタフェースではないが、特にノートPCや低価格なNetbookにおいて、D-Subケーブルで接続するよりも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できるアイテムとして一定のニーズを喚起している。

LENOVO G570 液晶パネル形態は、いわゆる変換アダプタが主流だ。PCとはUSBで接続し、出力先がDVI-DやDVI-Iのコネクタになっている。 そこから液晶ディスプレイにつなぐわけだ。デバイスドライバをインストールすると、PCでは「ディスプレイアダプタ」として認識される。 Windowsなら「画面のプロパティ」を使い、変換アダプタに接続したセカンダリディスプレイを有効にすることで、マルチディスプレイとして使えるようになる。 表示のパフォーマンスに関しては、マウスやキーボードの操作に対して画面表示への反映が微妙に遅延することがあるなど、高速応答が求められる用途には向かない。

もう1つ、映像入力インタフェースにUSBを採用したLENOVO G570 液晶パネルディスプレイも少数ながら販売されており、PCと液晶ディスプレイをUSB接続することで、PC画面の出力と表示が可能だ。 こちらもやはりノートPCやNetbookと相性がいい。オフィスのデスクや自宅では、大画面の液晶ディスプレイにノートPCを接続して使い、外出時には1本のUSBケーブルを外すだけでノートPCを持ち運べるようになるからだ。

没有评论:

发表评论